子どもはかわいくてかけがえのないもの。そうはわかっていても、理想通りにならない慣れない育児は、ママをイライラさせる原因になります。

こうした「育児ストレス」は多くのママが経験します。ときには何も悪くない子どもに自分の余裕のなさから八つ当たりしてしまったり、イライラして家族に辛く当たってしまったりと育児ストレスからトラブルも起こってしまいますよね。

今回はこの悩みの種である「育児ストレス」はいつまで続くのか、厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査の概況」を参考に解説します。

子育てママが直面する「育児ストレス」とは

そもそも「育児ストレス」とはどんなものなのでしょうか。子育てをしていると意味もなくイライラしたり、些細なことでカッとなったりすることがあります。

これは、ママが「育児をきちんとこなせていない」のではなく、どんなに頑張っても想定外の出来事が起き、大変な思いをする育児ママなら誰でも起こる「当たり前」です。

まずは育児ストレスとは何かを詳しく考えていきましょう。

育児に対する不安や悩みなど

育児は例えきょうだいがいたとしても、時代や環境によって方法が異なります。さらにいくら勉強しても、育児書通りにいきません。

こうした育児に対する不安や悩みなどを「育児ストレス」と呼びます。

特にママが自分のことすらままならない乳児期では、24時間昼夜を問わず授乳や赤ちゃんのお世話があります。また、少し成長すると離乳食やトイトレが始まったり、いやいや期の対応や小学生になってからの精神的なサポートなど、育児ストレスは種類の違うものが延々と続くものです。

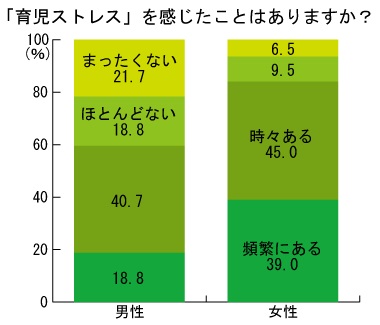

こうした不安や悩みを抱えるのは、子育てをするママだと80%以上、パパでも半数以上といわれています。

引用:「育児ストレス」に関する実態調査|株式会社オウチーノのプレスリリース

つまり、育児ストレスは決して珍しいことではなく、当たり前のこと。また長く続く育児に対して、ママ自身が向き合っていかなくてはならないものでもあります。

育児ストレスが溜まるとどうなるの?

育児ストレスを放っておくと、デメリットしかありません。

- ちょっとしたことでイライラするようになった

- 子どもがかわいいと思えない

- 毎日に余裕がなく、パパとの会話も少なくなった

- 「なんで私ばっかり」と悲しくなりやすい

- 趣味や好きなことをする意欲がない

など、特に日々のイライラしやすさは育児ストレスによって左右されます。

もちろん育児ストレスを感じないママもいますが、悩んでいる最中のママにとっては「きちんとしたママでいたい」ともがく一方で「子どもに対してイライラする。また今日も怒鳴りつけてしまった」と理想と現実のギャップで苦しい思いをするでしょう。

前述の通り誰でも子育てに対してこう思って当たり前なので、まずは自分のストレスを受け入れて適切な対処をする必要があります。

育児ストレスはいつまで続く?厚生労働省の調査結果とは

育児ストレスとは、いつまで続くものなのでしょうか。厚生労働省では、子育て世帯の環境や境遇を調査する目的で「第2回21世紀出生児縦断調査」を実施しています。この調査では母親の就業状況や父母が子どもと過ごす時間、同居者などの状況をアンケートし、その場面ごとでどのような育児の問題や悩みがあるのかを明らかにしています。

この調査の中には育児ストレスを問うものもあり、この結果を見ると「育児ストレスはいつまで続くのか」が分かるため、今一度紐解いて見ていきましょう。

1年経つごとに育児ストレスは少なくなる

まずは、育児ストレスが経年によってどう変化するかです。調査の中に「1年前に比べて子育ての不安や悩みはどうなったのか」という設問があります。その結果は、

<1年前>子育ての不安や悩みは

- すごくある…6.6%

- 少しある…55.7%

- ほとんどない…37.4%

<1年後>子育ての不安や悩みは

- すごくある…5.0%

- 少しある…50.5%

- ほとんどない…42.3%

となりました。

結果の数字だけ見れば、1年経つと育児ストレスは1年前よりは緩和されているといえます。また、1年前に育児ストレスが「すごくある」と答えたグループのうち1年後に変わらず「すごくある」と感じるのは27.3%にとどまりました。

つまり、1年経てば現状感じている育児ストレスは少なくなっていると考えられます。

きょうだいがいると育児ストレスは少なくなる

この「子育ての不安や悩みがほとんどない」と答えたグループの環境を調査すると、「きょうだいあり」の家庭が多く比率を占めています。こちらも調査結果のみ見てみると、「二人目育児もしくはきょうだいの育児を経験したママは、育児ストレスが少なくなる」と考えられます。

ただし、この調査では双子や三つ子の多胎児を計算していません。きょうだいがいると育児ストレスが少なくなるとはいえ、同時期に生まれたきょうだいの育児や年子育児では、また違った結果になることが考えられるでしょう。

相談相手がいると育児ストレスは少なくなる

子育ての不安や悩みの原因、負担に思うことを問う設問もありました。この結果として、子育ての不安や悩みは

- 子育てによるからだの疲れが大きいから

- 自分の自由な時間が持てないから

- 子育てが大変なことを身近な人が理解してくれないから

という意見が多く見つかります。また、こうした悩みを相談する相手は

- 配偶者…78.6%

- 自分の両親…68.5%

- 友人や知人…63.4%

となっています。この相談相手を回答したグループは子育ての不安や悩みに対して「ほとんどない」と答えており、一方で「誰にも相談しない」と回答したグループは子育ての不安や悩みが「すごくある」と答える割合が高めです。

今子育ての不安や悩みが強いママは、周囲に適切な相談相手がいないのかもしれません。また、相談先をひとつでも見つけると、育児ストレスは緩和できると考えられます。

それでもつらい…育児ストレスを解消するには?

厚生労働省の調査から見ると、育児ストレスは日に日に緩和されますしずっとつらい状態ではありません。とはいえ、悩んでいるママにとっては「終わりの見えない育児の悩み」に閉じ込められた状態ですよね。

この育児ストレスを解消するために、考えておきたいことをご紹介します。

相談相手を見つける

まずは、厚生労働省の調査にもあった「相談相手を見つけて育児ストレスを和らげる」方法です。相談相手は多くの場合がパパですが、パパでなくてもママ友でも、子育てをしない友達でも構いません。ただし、相談する内容は相手に合わせて選び、単に愚痴だけをだらだらと言い続けるのはやめておきましょう。

この相談相手は正しい答えを導いてくれる相手でなくても構いません。育児の悩みは保健師や助産師など専門家に頼ることが多いのですが、育児ストレスの本質が「ママがつらい」のであれば余計な育児のアドバイスを受けるだけです。SNSでのつながりでもよいため、自分が心地いいと思えるコミュニティを大切にしましょう。

「今が一番大変」と開き直る

ご紹介した調査にもありましたが、育児ストレスの多さはどんな状況でも「今が一番大変」です。

子どもが大きくなると違った大変さがありますが、その頃のママは育児経験者。子育てにも少しずつ慣れているため、さほど壁にぶつかることはないでしょう。

何よりも、子どもももちろん成長しています。親子の信頼関係が正しく築けているはずなので、育児ストレスは日に日に少なくなると思っておきましょう。

子どもと距離を作る

育児に奮闘するあまり、「毎日子どものことしか考えていない」というママは多いもの。もちろん育児をしっかりこなすママも素敵ですが、ストレスを溜めるのであれば子どもと適切な距離を作れるのも、また素敵なママの特徴です。

子どもの些細な行動にイライラしたり、口出しが多くなることを感じたりしたら、思い切って子育てをお休みしても構いません。ただし、子育てのお休みは必ず「1度きり」ではなく「何度か定期的に」設けるようにし、日々のストレスのガス抜きを行いましょう。

まとめ

育児中のママの多くが感じる育児ストレス。育児ストレスが溜まるのは当たり前のことであり、ママとしての素質がないからではありません。

まずは自分のストレスを認めて、正しく向き合うようにしましょう。毎日頑張りすぎるママは多いので、自分をいたわる気持ちを持つことも大切です。

【参考】